Bitte sende ein E-Mail mit deinem Wunsch-Benutzernamen an info@ennstalwiki.at.

Hallstätter Gletscher

Er hat jedoch durch wirtschaftliche und vereinzelt auch geschichtliche oder geografische Bezugspunkte mit dem Bezirk Liezen zu tun.

Der Hallstätter Gletscher, auch Karlseisfeld genannt, ist der größte Gletscher des Dachsteinmassivs im Dachsteingebirge.

Geografie

Er zieht vom Fuß der Nordostflanke des Hohen Dachsteins, ab etwa 2 850 m ü. A., sowie vom folgenden Hauptkamm gegen Norden und endet vor dem Schöberl in ca. 2 300 m ü. A., bzw. in der Mulde vor dem Taubenriedl, in ca. 2 100 m ü. A.. Nordöstlich unterhalb befindet sich der Eissee. Der Abfluss des Eissees erfolgt unterirdisch und tritt als "Waldbachursprung" wieder zutage. Der oberste Gletscherboden häng am Gjaidsteinsattel mit dem Schladminger Gletscher zusammen. Im mittleren und nördlichen Gletscherbereich gibt es eine mächtige Spaltenbildung.

2010 war der Gletscher knapp unter der Randkluft des Hohen Dachsteins über die gesamte Breite abgebrochen und dadurch entstand eine größere Spalte.

Im Westen erheben sich (von Süden nach Norden): der Hohe Dachstein, der Niedere Dachstein, die Simonyscharte, das Hohe Kreuz und das Niedere Kreuz; sie bilden einen Bergkamm, der den Hallstätter Gletscher zum westlich gelegenen Großen Gosaugletscher und dem nordwestlich gelegenen Schneelochgletscher trennt.

Geschichte

Zu früheren Zeiten wurde der Gletscher auch Karleisfeld genannt, der bis 1850 die Mulde vor dem Taubenriedl füllte. Der Dachsteinforscher Friedrich Simony war besonders vom Karlseisfeld beeindruckt. 1846 begann er auf diesem Gletscher mit den exakten Messungen der Eisbewegungen. Dazu brachte er Markierungen in der Felswand an. Doch zwei Jahre später musste er feststellen, dass diese nicht mehr erkennbar waren. Das Wachstum des Gletschers betrug in diesen zwei Jahren fast zwölf Meter. Wenige Jahre später setzte der bis heute anhaltende Schrumpfungsprozess ein. Simony konnte 1856 durch seine genauen Aufzeichnungen feststellen, dass sich das Eisfeld zwar nach unten ausdehnte, aber die Dicke der Gletscherzunge doch schon stark abgenommen hatte und sich die Oberflächenstruktur verändert hatte.

Gletscherbericht

Durchgeführt vom Österreichischen Alpenverein

| Berichtszeitraum | Änderung |

|---|---|

| 2009 / 2010 | - 5,1 m [1] |

| 2008 / 2009 | - 5,9 m [2] |

Bildergalerie

Historische Aufnahmen

Der Hallstätter Gletscher mit dem Hohen Dachstein um 1930.

1933: ganz links der Schladminger Gletscher, daneben der Hallstätter Gletscher.

Die Dachsteingletscher 1933, links der Hallstätter Gletscher, rechts der Große Gosaugletscher und darunter der Schneelochgletscher.

Hallstätter Gletscher mit Hohem Dachstein 1933.

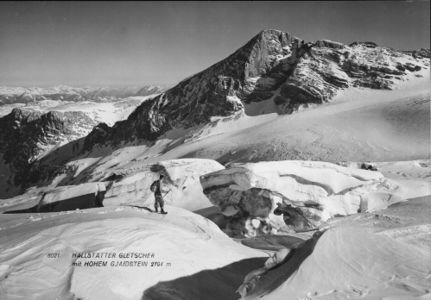

Mit Hohem Gjaidstein, Aufnahme aus den 1950er- oder 1960er-Jahren.

weitere Bilder

- Hallstätter Gletscher – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien bei Ennstalwiki

Literatur

- "Ansichten vom Ewigen Eis, die Geschichte der Dachsteingletscher in Bildern und Texten", mit zahlreichen Zeichnungen und Bildern von Friedrich Simony

Weblink

- Lage auf AMap (korrigierter neuer Link, Datenstand 14. Jänner 2023)

Quellen

- Alpenvereinsführer Dachstein Ost

- Alpenvereinskarte 14 - Dachsteingebirge ISBN 3-928777-27-0

- "Die Weite des Eises, Arktis und Alpen von 1860 bis heute", Hrsg. Monika Faber, Albertina, Wien, 2008, ISBN 978-3-7757-2252-0

- Austrian Map, Teil der Österreichischen Karte des Bundesamts für Eich- Vermessungswesen (BEV), im Internet unter maps.bev.gv.at abrufbar. Hinweis: Da BEV mit Anfang November 2022 sein Internet-Link-System umgestellt hatte, stimmen aktuell noch nicht alle EnnstalWiki-AMap-Weblinks, sofern nicht beim Link auf eine bereits erfolgte Aktualisierung hingewiesen wird.