Oppenberger Dreikönigsschrein

Der Oppenberger Dreikönigsschrein befindet sich in der katholischen Pfarr- und Wallfahrtskirche Mariä Geburt von Oppenberg, einer ehemaligen Gemeinde, die heute zur Stadtgemeinde Rottenmann gehört.

Geschichte

Entdeckt wurde das Werk von Erasmus Grasser vom Grazer Kunsthistoriker Karl Garzarolli-Thurnlackh 1941. Ein Schüler von Garzarolli-Thurnlackh erwähnte dann in seiner Dissertation 1951, dass der Altar vom nahegelegenen Augustiner-Chorherrenstift Rottenmann oder dessen Stifter Kaiser Friedrich III. stammen könnte. Friedrich III. könnte den Auftrag dazu an Grasser erteilt haben. 1498 nahm der Salzburger Domdechant und Ökonom swiki:Leonhard Peurl als Vertreter des swiki:Salzburger Erzbischofs[1] am Reichstag in Freiburg im Breisgau teil. Dort traf er erstmals Friedrichs Sohn Kaiser swiki:Maximilian I.. Maximilian hatte Grasser zu diesem Zeitpunkt bereits acht Jahre für seine Arbeiten beschäftigt. Die Männerfreundschaft Maximilian und Peurl führte zur Finanzierung von Maximilians Erweiterung seiner Lieblingskirche in Oppenberg. Leonhard Peurl dürfte dann Grasser mit dem Oppenberger Chorneubau beauftragt haben, aber das Bauvorhaben blieb ein persönliches Engagement von Maximilian. 1502 findet sich ein Tagebucheintrag von Maximilian, der den Schluss zulässt, dass er sich anlässlich der Glockenweihe in Schwaz in Tirol ausführlich mit Grasser über seine Ideen und Wünsche für einen neuen Altar im neuen Oppenberger Chor ausgetauscht hatte.

Maximilian war erstmals im Alter von sieben Jahren in der Oppenheimer Pfarrkirche gestanden. Er konnte damals noch den Zug der Könige sehen, die Kirchenstifterin Kunigunde von Vohburg, Schwägerin Kaiser Friedrichs Barbarossa und Witwe des steirischen Markgrafen Otokar III., in Gedenken an eine der Ruhmestaten ihres verstorbenen Mannes an die Nordwand malen hat lassen. Es handelte sich um Fresken, die Markgraf Otakar III. gemeinsam mit Kaiser Friedrich Barbarossa nach der Zerstörung Mailands 1162 bei der Auffindung der Gebeine der Heiligen Drei Könige zeigt. Maximilian musste aber dann in Folge erleben, wie dieser Zug der Könige in den Wandmalereien durch die Einwölbung des Kirchenschiffs verloren ging. Daraufhin er, dieses auch in seiner eigenen Vorstellungswelt vom deutschen Kaisertum so bedeutendes Motiv durch die Stiftung eines Dreikönigsaltares wiedererstehen zu lassen.

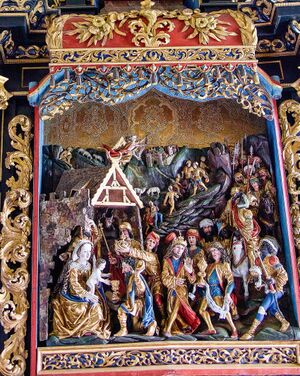

Die größte Herausforderung Grassers Können bestand in der Darstellung Maximilians "ewiger Anbetung" (siehe unteres Bild). In dieser Darstellung erhält Kaiser Maximilian symbolisch die römisch-deutsche Kaiserkrone. Auf seiner Italienreise hatte Grasser in Florenz ein Anbetungsretabel gesehen, von dem er die Gesamtkomposition für sein Oppenberger Tafelbild übernahm.

Mit dem Oppenberger Dreikönigsschrein schuf Grasser zwischen 1502 und wahrscheinlich 1505 nicht nur eines seiner eigenen Hauptwerke, sondern auch eines der bedeutendsten Werke des spätgotischen Bewegungsstils im süddeutschen und österreichischen Raum.

Bilder

- Oppenberger Dreikönigsschrein – Sammlung von weiteren Bildern, Videos und Audiodateien bei Ennstalwiki

Quelle

- Dieter Vöriös: "Der Dreikönigsschrein von Erasmus Grasser. Warum Kaiser Maximilian seinem Lieblingskirchlein Mariä Geburt in Oppenberg einen neuen Altar stiftete." In: Da schau her 2020 Ausgabe 4, Seite 3ff

Fußnote

- ↑ Verlinkung(en) mit "swiki:" beginnend führen zu Artikeln im SALZBURGWIKI, dem Mutterwiki des EnnstalWikis